チムチムニー、チムチムニー、チムチーチェリー

わーたーしーはえんとーつ掃除屋さん~

最近イマイチ燃え具合がよくないので、煙突掃除をしてみることにしました。

10月中旬から使用しているので、3カ月は経過しています。どれだけ煤が溜まっているでしょうか~。

チムチムニー、チムチムニー、チムチーチェリー

わーたーしーはえんとーつ掃除屋さん~

最近イマイチ燃え具合がよくないので、煙突掃除をしてみることにしました。

10月中旬から使用しているので、3カ月は経過しています。どれだけ煤が溜まっているでしょうか~。

本日は直流がそのまま使えるUSBコンセントを作りました。

なぜ今回そんなものを作ろうかと思ったかと言いますと

我が家の電源はほぼソーラーパネルで発電したものを使用しているのですが

普通の家電を使うために、インバーターで直流24V→交流100Vへ変換して使用しています。

気が付けば2月になってしまいました。

1月後半は趣味のブラスバンドの本番やら、東京へ飲み会に行ったりとバタバタで

忙しさ(?)にかまけて更新をすっかり怠ってしまいました。

寒い日が続く中、車のバッテリーが上がってしまいました。

通常、バッテリーなどの電池類は温度が下がると性能が出にくくなります。

(スキー場にデジカメを持っていくと、電池切れが早くて使えないのはこの現象です)

我が家の上に乗っかっている太陽熱温水器は、集熱部(写真のパネルの部分)が破損しているのですが

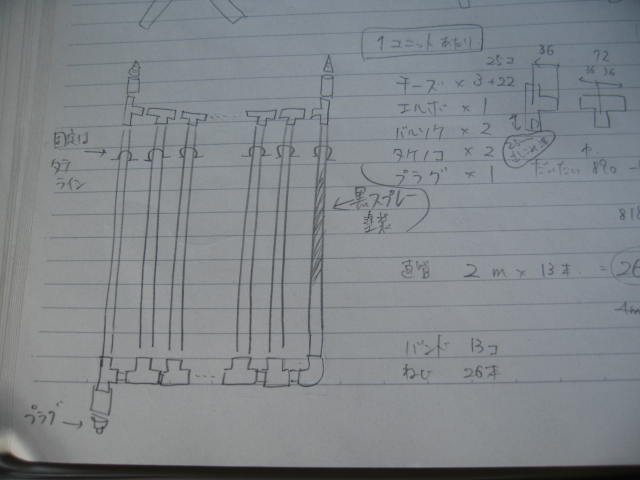

今回はその集熱部を作り変えて、何とかこれを再利用できないかと企んでいます。

集熱部は塩ビ管でヘッダーを組んで、黒く塗装すればできるのでは?と考えてみました。

いつもの設計図という名のとんち絵を描いてみます。

材料を拾い出してみると意外に量があるので、今回は通販で資材を調達しました。

調達先:配管部品.com http://www.haikanbuhin.com/?cate=1

塩ビ管カッターはAmazonで500円くらいで購入したものです。

最初はジグソーで切っていたのですが、切る箇所が多すぎるので、この専用工具でスパスパ切っています。

切断回数が10回を超える場合は専用工具を買っても損はしないと思います。

マリオかなんかのゲームに出てきそうなコミカルなシルエットをしている粋なヤツです。

製作する集熱部のイメージを膨らませるために、一度組んだ状態っぽくして広げてみました。

意外と大きい! そして塩ビ管は歪むんだよな~。

今日の製作はこの辺で終了~! もう少し続く!

干し柿を作っていましたが、あれから約2週間!

7個干していたものの、半分くらいは途中で落下してしまいました。。

1週間くらい経過したら、干し柿をもむ、とWebにあったのでやってみたところ、崩れて落ちました!

きっとやりかたが悪かったのでしょう。。

とはいえ生き残った干し柿は結構いい感じに干されています。

試しに一つ食べましたが、適度に水分もあり甘くておいしかったです。

こんなにおいしい干し柿は食べたことがありません(自画自賛)。

来年はもう少し量産したいところです。